Каждую неделю у нас выходит новая статья о прошлом одного из городков Австрии. И всегда в этих историях содержится множество самых интересных подробностей о жизни и быте граждан альпийской страны. Сегодня в нашей рубрике речь пойдёт о небольшом населённом пункте Шютцен-ам-Гебирге, прошлое которого также таит в себе увлекательные для чтения и изучения моменты.

Шютцен-ам-Гебирге

Шютцен-ам-Гебирге (нем. Schützen am Gebirge, венг. Sérc, хорв. Česno) — австрийская коммуна в округе Айзенштадт-Умгебунг в Бургенланде с населением 1448 человек по состоянию на 1 января 2025 года.

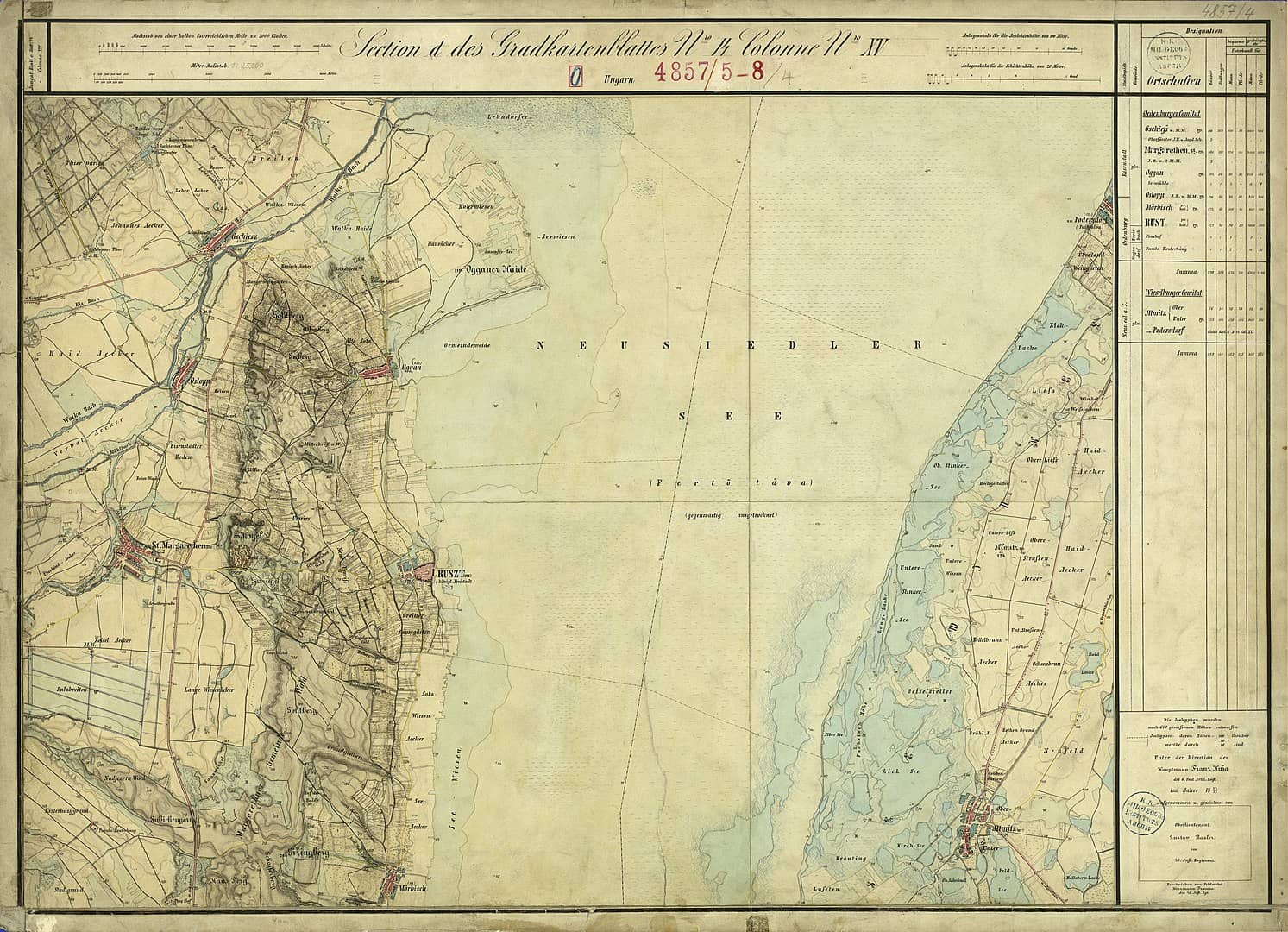

Шютцен-ам-Гебирге — посёлок в долине на реке Вулька. К северо-востоку от Шютцена расположен охотничий домик Эстерхази. Вокруг охотничьего хозяйства находится частная территория, парк Эстерхази, который окружён 17-километровой стеной — самой длинной в Бургенланде.

Муниципальный район входит в состав Рустер-Хюгельланда, являющегося воротами между бассейном Айзенштадта и бассейном озера Нойзидль и горами Лейта. На западе деревни когда-то брал начало холодный сероводородный источник. Он иссяк в 1971 году после того, как подземная водная жила была повреждена при проведении земляных работ в рамках канализования города.

История города

Первое документальное упоминание Lvev (= Lövö; по-венгерски стрелок) относится к 1211 году, хотя речь идёт о заброшенном поселении на юге нынешнего муниципального района. В 1317 году здесь уже существовал верхний Шютцен (венгерское Felsö Lövö), что позволяет предположить наличие второго, нижнего Шютцена. Это также подтверждается документом от 1399 года, в котором оба они названы землёй замка Ослип.

Примерно на рубеже веков обе деревни, очевидно, опустели, так как в 1403 году на их территории появилась новая деревня Гшис, превратившаяся в сегодняшний Шютцен. Впервые это название встречается в документе от 1390 года.

Около 1500 года деревня практически опустела, и прежнее население вновь появилось лишь в 1527 году. Но уже в 1529 году первая турецкая война принесла Гшису новые бедствия: из-за своего стратегического положения он несколько раз подвергался опустошению со стороны турок.

Эпоха Раннего Возрождения

Во времена Реформации местный священник присоединился к протестантской группе и смог продержаться до 1584 года, несмотря на Контрреформацию, хотя двумя годами ранее в городе уже был назначен католический священник. В это время приход оказался поделён.

В 1605 году турки сожгли множество других поселений вокруг озера Нойзидль, в том числе и Гшис. Они устроили в деревне настоящую кровавую бойню; например, документально подтверждено, что мать с ребёнком были сожжены до смерти в церкви. Нормальная жизнь вернулась после заключения Венского мира в 1606 году.

Турки вернулись только в 1683 году во время второй осады Вены, но на этот раз местное население вовремя бежало в безопасное место. Сам Гшис снова подвергся опустошению — все три алтаря церкви были уничтожены огнём.

Поскольку Гшис принадлежал католическим князьям Эстерхази, в 1705 году деревню разграбили куруки. Хотя к 1706 году они были вытеснены имперскими войсками, в дальнейшем по окрестностям бродили разбойничьи шайки. Во время этих войн в деревне несколько раз вспыхивала чума: в 1644, 1646, 1653, 1679 и 1713 годах.

Современные периоды

С 11 июля по 10 ноября 1809 года Гшис был оккупирован французскими войсками. Во время наполеоновских войн армии неоднократно проходили по территории коммуны, последний раз — 5 декабря 1810 года.

В 1848 году, в год революции, так называемое наследственное подданство (Erbuntertänigkeit) было отменено, а в 1852 году был создан первый земельный кадастр муниципалитета. Крестьяне были внесены в него как собственники.

После компромисса с Венгрией Гшис принадлежал к венгерской половине империи и в связи с политикой мадьяризации должен был принять венгерское название Sercz; это не что иное, как венгерский перевод прежнего названия. Несмотря на это, протоколы заседаний муниципального совета велись на немецком языке вплоть до 1906 года, после чего властям удалось навязать венгерский язык, несмотря на сопротивление населения. Даже после этого муниципальный совет по возможности препятствовал планам венгерского правительства: например, 10 февраля 1910 года просьба округа Эденбург о вступлении в Национальную ассоциацию венгерских муниципалитетов была единогласно отклонена.

Великий пожар

31 июля 1911 года вспыхнул самый страшный пожар в истории деревни. Он распространялся так быстро, что никто и не думал спасать что-либо, кроме своих жизней. На помощь деревне пришли пожарные команды 10 муниципалитетов, но всё было напрасно: от населённого пункта почти ничего не осталось. Пламя уничтожило даже фруктовые деревья, а из 227 жилых домов удалось спасти только 67. По тогдашним оценкам, пожар, который, как говорят, начался, потому что дети играли со спичками, нанёс ущерб на общую сумму почти в миллион крон.

В результате бедствие было настолько сильным, что властям пришлось принять меры по оказанию помощи. Местный совет организовал сбор средств на восстановление в окрестных общинах. Даже после пожара несчастья погорельцев продолжались: бездомные жители страдали от дождей и града. Но восстановление также обеспечило работой от 300 до 400 ремесленников.

Первая мировая война и межвоенный период

Во время Первой мировой войны, длившейся с 1914 по 1918 год, в общине погибли 58 человек, а 17 пропали без вести.

В 1920 году цены сильно выросли, так как много продовольствия было вывезено контрабандой в Австрию, где царил голод. В результате собственные запасы деревни стали скуднее, что привело к четырёхкратному росту цен. Муниципальный совет подал письменный протест против отделения Бургенланда от Венгрии. Прежде всего жители опасались, что в случае аннексии Австрии Венгрия откажется поставлять им зерно и подвергнет их голодной смерти. В 1921 году венгерские войска заняли деревню, но затем были вынуждены уступить сопротивлению.

Впоследствии интервенция, ставшая результатом политики мадьяризации предыдущих десятилетий, была отменена. Протоколы заседаний муниципального совета вновь стали вестись на немецком языке, а населённому пункту на время вернули прежнее название Гшис. 9 июня 1924 года власти окончательно утвердили переименование деревни в Шютцен-ам-Гебирге, спустя почти 2 года после того, как муниципальный совет единогласно одобрил это предложение. Переименование произошло по просьбе жителей, поскольку старое название Gschieß было предметом многочисленных насмешек.

Национал-социализм и Вторая мировая война

В 1938 году, после аннексии Австрии гитлеровской Германией, произошли радикальные изменения: органы муниципалитета до конца нацистского правления больше не избирались, а назначались НСДАП. Кроме того, в деревне был создан лагерь трудовой повинности рейха, что привело к резкому росту населения.

К концу Второй мировой войны Шютцен-ам-Гебирге был превращён нацистами в крепость. Изначально в деревне и вокруг неё было возведено несколько противотанковых заграждений. С приближением Красной армии в марте 1945 года был взорван и мост Вулька. В это время в деревне находилось несколько подразделений Ваффен-СС и около 60 фольксштурмовцев, которые оказали сопротивление советским войскам.

Всего в боях за Шютцен пало около 200 красноармейцев; число немецких потерь неизвестно. Бой оставил явные следы в самой деревне: многие дома были подожжены советской артиллерией; несколько раз попадала и церковная башня, в которой закрепились немецкие снайперы. К 15 часам 1 апреля 1945 года Красная армия полностью захватила Шютцен. В общей сложности война унесла жизни 45 стрелков, 46 пропали без вести.

Послевоенный период и сегодняшний день

После освобождения местное население продолжало страдать; как и везде, советские солдаты грабили деревню и насиловали многочисленных женщин. Хотя этот этап длился всего несколько дней, русские надолго закрепили за собой ненависть. Оккупационные войска были выведены только в 1955 году, когда Австрия вновь обрела свободу, заключив Государственный договор.

Кропотливая реконструкция заняла годы. 26 ноября 1950 года состоялись первые за долгое время свободные выборы в муниципальные советы. Преимущественно сельскохозяйственное население начало обустраивать своё существование, используя оставшееся оборудование. Примерно до 1960 года большинство жителей жили за счёт сельского хозяйства и животноводства.

С началом экономического подъёма в 1960-х годах ситуация резко изменилась: пахотные земли стали концентрироваться в нескольких хозяйствах, имевших необходимые тракторы и дополнительное оборудование. Животноводство также стремительно сокращалось: из более чем 500 лошадей и крупного рогатого скота вначале осталось лишь несколько, а в 1970 году в деревне исчезла последняя корова.

Всё большее значение приобретало виноградарство, площадь отведённых под него земель постоянно росла вплоть до 1986 года. Однако падение цен в 1980-х годах и, в особенности, скандал с гликолевым вином в 1985 году оказали на виноделов давление, и многие дети не были готовы продолжать дело своих родителей. В результате площадь виноградарства в Шютцене с тех пор продолжает сокращаться.

Принятое местным советом в 1967 году решение о канализовании всей территории деревни было реализовано на практике с 1968 года. Во время земляных работ 24 июня 1971 года была повреждена водная жила, питавшая так называемый сероводородный фонтан — известный на протяжении веков целебный источник. С того дня источник пересох. Впоследствии улицы были заасфальтированы и проложены тротуары, что навсегда изменило облик деревни.

Карта «Статьи об истории австрийских городов»

Вам также могут быть интересны следующие материалы из рубрики «История австрийских городов»:

- История австрийского городка Бёхаймкирхен

- История австрийского городка Трайсмауэр

- История австрийского городка Эрнстхофен

- История австрийского городка Бехамберг

- История австрийского городка Мизенбах

- История австрийского городка Вёллерсдорф-Штайнабрюкль

- История австрийского городка Клам

- История австрийского городка Пайербах

- История австрийского городка Холлентон

- История австрийского городка Эбенфурт

- История австрийского городка Грайн

- История австрийского городка Волькерсдорф-им-Вайнфиртель

- История австрийского городка Ридлингсдорф. Часть 3

- История австрийского городка Ридлингсдорф. Часть 2

- История австрийского городка Ридлингсдорф. Часть 1